【北台灣新聞中心】

【北台灣新聞中心】

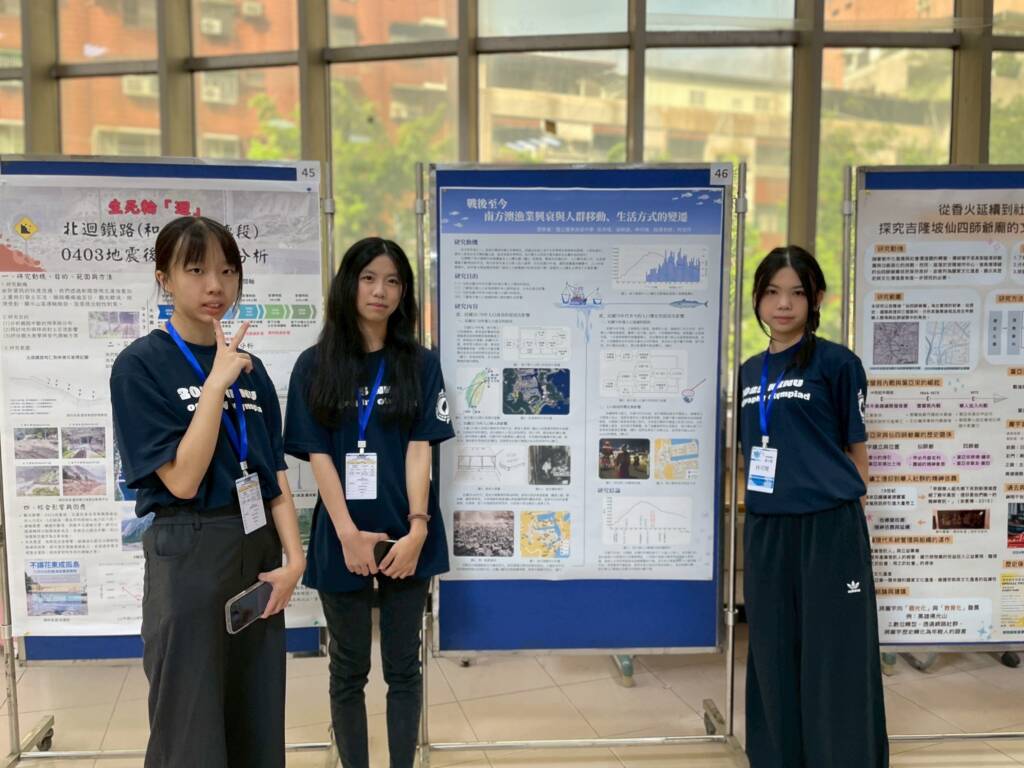

第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽成績揭曉,羅東高中學生表現優異,共奪下1金1佳作與人氣獎,成績亮眼。其中三年級人文及社會資優班的吳沛瑾、吳耕語、林可晴同學以「南方澳漁業興衰與人群移動、生活方式的變遷-戰後至今」勇奪本屆地理專題組全國金牌、三年級雙語實驗班的吳雨澄同學,以「一路連南北–羅東鎮中正路的發展」榮獲實察繪圖組佳作。

指導老師地理科柯佳伶老師表示,地理專題組採自訂研究議題,需實地考察、收集資料後提出精闢的地理專題研究論文。進入總決賽的前8強隊伍,必須在20位評審和數百位參賽師生面前,公開進行論文簡報。本次獲獎的研究,回溯戰後至今日南方澳漁業的發展與人口變遷間的關係。戰後至民國70年,得天獨厚的地理與黑潮漁場,配合釣槽仔、巾著網等漁法,引入各地漁工,帶動製冰、魚罐頭與造船等相關產業興盛;70年代後,工業與服務業吸納勞動力,加上大型圍網等漁法壓低魚價、過度捕撈,導致小型船戶淘汰、漁工外移。自1980年代末起,引進大陸及東南亞外籍漁工,帶來各種異國文化。研究顯示,儘管漁獲量持續成長,收益卻集中於資本方,漁民收入有限,加上都市化與產業結構變遷,是促使人口流失的主要因素。

吳沛瑾、吳耕語、林可晴同學自高二開始,歷時一年,進行實地訪察。在寒流中踩著東北季風,到烈日下穿梭港邊與巷弄,逐戶訪談漁民、宮廟主委、漁會主任、外籍移工與店家,繪製廟宇分布與東南亞商店分布地圖。從最初「連台語都聽不懂」,到後期已能用「遷網(巾著網)、放捆仔(延繩釣)、大組的(大型圍網)、三腳虎」等專有名詞與在地人對話,讓研究真正植基在地方的土地與語言上。

學生表示,比起獲得金牌,更珍貴的是一路學會邏輯思考、資料詮釋、口語訪談的能力;理解「為何漁獲上升、人口卻外移」的背後機制,也讓他們對地方發展與公共議題更有感。回想準備比賽的過程,學生們笑稱走過地獄才看見金牌:多次通宵熬夜修正內容與地圖、有工作狂的指導老師一再超時討論、被老師改到氣噗噗又得重來——但每一次崩潰後的重組,都換來更紮實的內容、更能說服人的論證、以及走進漁港與廟邊「和人好好說話」的勇氣。

羅東高中校長張家豪表示,本校的人文及社會資優班自成立以來,憑藉學生資賦優異的天賦、教師團隊積極投入的引導,歷經三年,終於開花結果,證明人文社會類科的學生,也能用嚴謹的科學角度進行研究,同時呈現充滿人文情懷的敘事書寫。特別感謝柯佳伶老師的悉心指導,無私付出,終能在激烈的比賽中,讓學生的表現脫穎而出。

團隊成員吳耕語於得獎後,寫下此段心得:「南方澳這不大的一方天地,承載過3、40年代的滿腔幹勁,5、60年代的繁華盛景,7、80年代的漸而冷清,而現如今我們將夢想注入於此地,帶著它踏上了全國的舞台,闖進了更多人的視野——感謝老師的指導和組員的齊心,我們才有今日的豐碩成果。」另一位同學吳沛瑾則說:「能在地理奧林匹亞比賽中獲獎,真的很開心。準備的過程雖然辛苦,但也收穫了很多新的知識和經驗。特別要感謝老師的指導,讓我們在複雜的題目中找到方向,也要謝謝隊友一路上的陪伴和努力,以及曾經給予我們幫助的大家,讓準備比賽不再只是壓力,而是充滿支持和溫暖的過程。」師生團隊也感謝受訪者與社區單位的協助,讓學術訓練與真實世界緊緊相連。